自然种植的核心理念与牧场生态规划

自然种植强调遵循生态规律,通过模拟自然生态系统实现可持续生产。牧场风格的种植需将生产性与景观性结合,建议采用"功能分区+生态缓冲带"的布局模式。

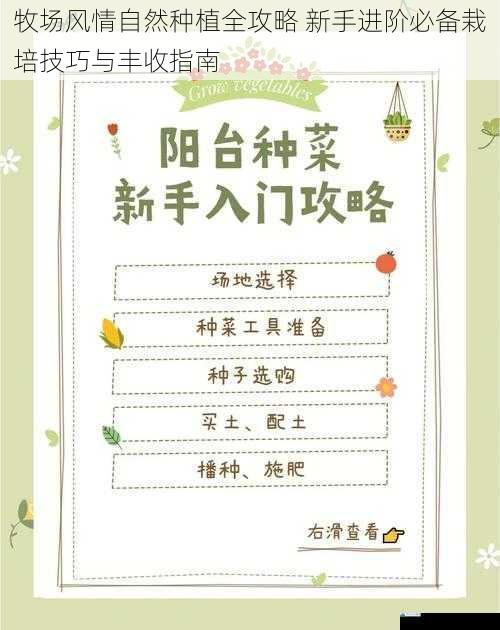

1. 选址与地形利用

选择地势开阔、阳光充足且具备自然坡度的区域(坡度≤15°),利用等高线规划种植带,既能减少水土流失,又可形成梯田式景观。保留10%-15%的天然植被作为生态隔离带,为昆虫、鸟类提供栖息地。

2. 土壤活力重建

实施三步土壤改良法:

第一阶段(种植前2个月):翻耕时混入粉碎秸秆(每亩500kg)与腐熟牛羊粪(每亩300kg),调节土壤孔隙度至40%-60%

第二阶段:播种前20天种植绿肥作物(苜蓿、三叶草),通过根系固氮作用提升有机质含量

第三阶段:定期补充木醋液(稀释500倍)调节土壤微生物群落

适生作物选择与生态搭配原则

牧场种植需兼顾经济作物与景观植物,推荐采用"3+2+1"种植结构:

3类主栽作物:选择适应性强、管理粗放的品种,如马铃薯(抗旱型)、藜麦(耐贫瘠)、紫甘蓝(抗虫害)

2类伴生植物:种植驱虫植物(万寿菊、罗勒)和蜜源植物(向日葵、荞麦),形成天然防虫网

1类固氮植物:在田埂处间作豆科植物(蚕豆、鹰嘴豆),每5米种植1丛

关键技巧:

采用垂直混种模式,例如高杆玉米(株高2m)+矮生菜豆(株高0.5m)+地表覆盖草莓的三层结构,提升单位面积产量30%以上

实施色彩管理法,将紫色(紫苏)、黄色(金盏花)、白色(洋甘菊)植物按7:2:1比例穿插种植,既美化景观又优化授粉效率

生物防治与自然农法实践

构建自维持生态系统是自然种植的核心,需掌握三大关键技术:

1. 天敌培育系统

每100㎡设置1个昆虫旅馆(直径30cm的竹筒束)

种植伞形科植物(茴香、胡萝卜)吸引寄生蜂,其幼虫可消灭80%以上的鳞翅目害虫

在水源区养殖蜻蜓幼虫(每立方米水体投放50只),有效控制蚊蝇数量

2. 病害预防体系

晨间叶面喷洒洋葱浸出液(1kg洋葱+10L水发酵3天),预防真菌病害

雨季前用草木灰(每亩20kg)进行根基覆盖,调节pH值至6.5-7.0

发现病株立即施用EM菌原液(稀释100倍灌根),阻断病原传播

3. 水分智慧管理

采用"干湿交替灌溉法":幼苗期保持土壤湿度60%,开花期降至40%,结果期回升至50%,可提升果实糖度2-3度

安装露水收集器(倾斜30°的镀锌板),在干旱季节每日可收集3-5L水分

精准收获与持续生产策略

实现自然种植的良性循环,需掌握作物生理成熟标志与土地轮作技巧:

1. 最佳采收判定

根茎类(萝卜、甜菜):当第5片真叶开始黄化,地下茎直径达品种标准值的1.2倍

叶菜类(生菜、菠菜):清晨观察叶片角质层反光点消失时采收,维生素C保留率提高25%

果菜类(番茄、茄子):果蒂处出现完整木栓层,手指按压无凹陷

2. 土地轮作系统

实施"四区轮作制",按"果菜类→叶菜类→豆科类→休耕绿肥"的顺序每年轮换,配合以下增强措施:

每轮作周期结束后深耕40cm打破犁底层

休耕期种植黑麦草(每亩播种量2kg),60天后翻压还田

轮作交接期用蚯蚓粪(每亩200kg)进行土壤活化

3. 持续生产要点

保留5%-10%的健壮植株作为种源,选择第二花序的果实留种

建立小型堆肥场(3m×2m),将作物残体与畜粪按3:1比例堆积,55℃高温发酵15天可获得优质有机肥

冬季地表覆盖芦苇编织垫(厚度5cm),可使土壤温度提高2-3℃,延长生长期20天

结语

牧场风情的自然种植是人工干预与生态平衡的艺术结合。通过精准把握"土壤-植物-微生物"的三角关系,配合科学的空间设计与时间管理,即使是种植新手也能在3个生长季内建立起稳定的生态系统。记住:观察比劳作更重要——每日清晨巡视时,注意叶片露珠分布、昆虫活动轨迹等细节,这些自然讯号往往比仪器数据更能揭示生态系统的真实状态。

内容灵感来自(小猪手游攻略)