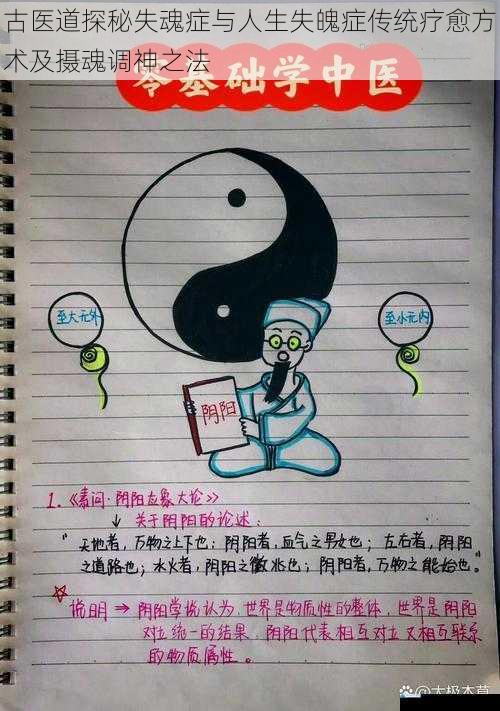

魂魄学说在传统医学中的理论架构

中国古代医学体系中的魂魄理论可追溯至先秦时期,灵枢·本神记载"随神往来者谓之魂,并精出入者谓之魄",将魂魄视为人体生命活动的核心要素。道家典籍云笈七签提出"三魂七魄"说,系统阐释魂魄与脏腑的对应关系:三魂(胎光、爽灵、幽精)主司精神意识,七魄(尸狗、伏矢、雀阴、吞贼、非毒、除秽、臭肺)调控生理机能。这种天人相应的理论模型,为理解失魂症与人生失魄症奠定了哲学基础。

从病理学角度分析,失魂症多表现为神志恍惚、记忆衰退、睡眠障碍等认知功能障碍,属"形神分离"范畴;人生失魄症则常见于情志失调、意志消沉、行为异常等心理社会适应障碍,归于"神机失用"之列。明代医家张景岳在类经中强调:"魂强则神清智明,魄足则形全气固",精辟概括了魂魄功能的二元性特征。

传统疗愈方术的多元实践体系

1. 药物治疗体系

神农本草经记载朱砂、琥珀、龙骨等矿物药具有"安魂魄,定精神"之效,配伍原则遵循"金石镇坠,草木滋养"的阴阳互补理念。典型方剂如千金方所载"镇魂丹",以珍珠母配伍柏子仁,既取金石之重镇,又得草木之柔润,体现刚柔相济的配伍智慧。现代药理研究证实,方中酸枣仁皂苷、珍珠层粉碳酸钙等成分确具调节神经递质的作用。

2. 经络调控技术

针灸大成记载"十三鬼穴"疗法,通过针刺人中、少商等特定穴位调节神志。其中鬼宫(人中穴)刺激可激活边缘系统,鬼堂(上星穴)施灸能促进前额叶血流灌注,这些操作与现代神经科学发现的脑功能分区存在对应关系。临床研究表明,配合太溪、三阴交等滋肾要穴,能显著改善心肾不交型失魂症患者的睡眠质量。

3. 祝由导引之术

马王堆帛书五十二病方记载的"招魂复魄"仪式,包含焚香祝祷、方位引导、符咒诵念等程序化操作。从现代心理学视角分析,这种仪式化治疗通过构建特定文化场域,激活患者的心理暗示机制。配合"六字诀"吐纳法(嘘、呵、呼、呬、吹、嘻),可调节自主神经功能,其呼吸频率控制(4-6次/分钟)与当代生物反馈疗法中的心率变异性训练原理相通。

摄魂调神之法的三维建构

1. 时空调摄维度

黄帝内经"四气调神大论"强调顺应天时养神,春季宜"广步于庭"以舒肝魂,冬季当"早卧晚起"以固肾魄。这种时间医学思想与现代昼夜节律理论相契合,研究证实光照疗法对季节性情感障碍的改善率达60%-80%。

2. 五行音乐疗法

乐纬记载的五音疗法将角、徵、宫、商、羽五音对应五脏。临床实践显示,频率在432Hz的商调音乐能引发α脑波增强,对焦虑型失魄症患者具有显著镇静作用。这种声波振动疗法与德国音乐治疗师Alfred Tomatis提出的"耳蜗充电"理论存在跨文化共识。

3. 认知重塑技术

宋代圣济总录提出的"存想疗法",要求患者闭目内视"五脏如悬磬,九窍如通衢",这种意象训练法与当代认知行为疗法中的可视化技术异曲同工。结合正念冥想,可提升前扣带回皮层活性,有效改善创伤后应激障碍患者的闪回症状。

传统疗法的现代转化思考

当代脑科学研究发现,传统医学中的"魂"与默认模式网络(DMN)功能高度相关,"魄"则涉及感觉运动网络(SMN)整合。fMRI研究显示,导引术练习者的后顶叶皮层激活模式发生特征性改变,这为"调魄安形"理论提供了神经影像学证据。

需要正视的是,传统疗法中诸如朱砂等药物的重金属毒性问题。建议采用磁石、代赭石等安全矿物替代,并结合血清微量元素检测进行个性化调理。对祝由术等涉及文化信仰的疗法,应剥离迷信成分,保留其仪式治疗的心理学价值。

古医道诊疗体系构建的魂魄-形神理论模型,为心身疾病的整合治疗提供了独特视角。在神经科学、心理生理学等现代学科支持下,传统疗法的物质基础和作用机制逐渐明晰。未来的研究应着重于建立符合循证医学要求的疗效评价体系,使传统智慧在当代精神卫生领域焕发新的生命力。