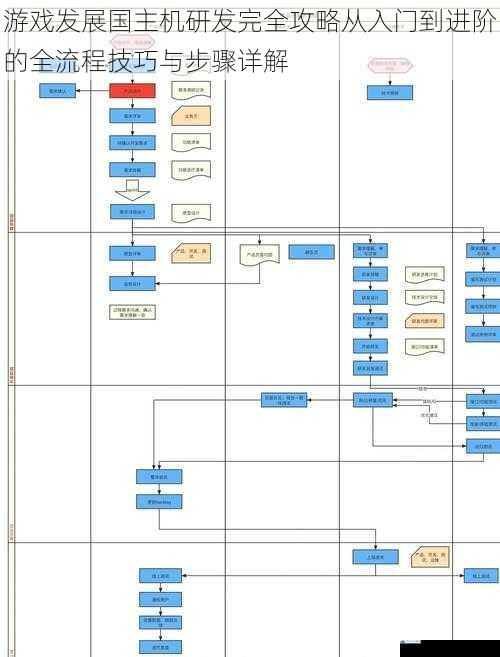

在游戏发展国中,主机研发是构建游戏帝国的核心战略之一。作为一家游戏公司的掌舵者,能否精准把握硬件开发的节奏、技术突破的路径以及市场运营的策略,将直接决定企业能否在激烈的行业竞争中占据主导地位。将系统梳理主机研发的全流程关键节点,从基础逻辑到高阶技巧逐一剖析。

入门阶段:掌握主机研发的基础逻辑

1. 明确研发目标的三要素

主机研发的初始阶段需围绕三个核心参数展开:硬件性能、价格定位和上市时机。

2. 技术积累的优先级策略

研发主机前需通过软件开发积累技术点数,优先解锁以下关键技术:

建议通过开发3-4款中大型游戏积累基础技术储备,再启动主机项目。

3. 首代主机的风险控制

新手阶段建议将首代主机定位为"试水产品",开发周期控制在18-24个月,研发预算不超过公司现金流的40%。重点关注良品率参数(建议≥85%),避免因质量问题导致口碑崩坏。

进阶阶段:构建系统性研发体系

1. 市场调研与竞品分析

定期查看行业报告中的"用户需求热度"(如体感操作、VR支持等),通过技术预研提前布局下一代主机的差异化功能。同时监控竞争对手的专利注册情况,若发现其重点投入某项技术(如光线追踪),需评估是否跟进或绕道超车。

2. 开发资金的动态分配

主机研发需采用分阶段注资策略:

特别注意:当某项技术研发进度落后计划20%以上时,需果断暂停并重新评估技术路线。

3. 人才配置的协同效应

组建主机研发团队时,需确保三类人才的合理配比:

推荐通过"跨界培训"提升团队的多领域协作能力,例如让硬件工程师参与游戏开发项目以理解软件需求。

高阶技巧:建立技术壁垒与生态优势

1. 技术垄断的达成路径

当公司技术等级达到行业领先水平后,可通过以下方式建立壁垒:

典型案例:在第六世代主机竞争中,提前布局SSD高速加载技术的企业可获得长达12个月的市场独占期。

2. 软硬协同的生态运营

主机上市后需同步启动生态建设:

数据表明,主机生命周期内软件收入可达硬件利润的3-5倍。

3. 主机迭代的时机把控

建议遵循"3-4年小升级,6-8年大换代"的节奏:

关键指标:当现有主机市场占有率下降至35%以下,且次世代技术储备完成度≥80%时,启动换代研发。

常见误区与风险预警

1. 性能堆砌陷阱

盲目追求硬件参数可能导致边际效益锐减。例如:将GPU等级从Lv9提升至Lv10需投入200%资金,但画面表现提升仅15%。需通过用户调研确认性能需求阈值。

2. 供应链管理盲区

忽视元器件供应商的稳定性可能引发产能危机。建议与至少两家核心部件供应商建立战略合作,并储备3-6个月的关键物料库存。

3. 定价策略的平衡艺术

主机定价低于成本价30%以上时,虽能快速抢占市场,但需确保3年内通过软件销售收回成本。可通过捆绑销售(主机+年费会员)提升综合收益。

全球化战略的终极形态

当企业在本土市场占据主导地位后,应分阶段实施全球化:

1. 首阶段通过区域定制化(如亚洲版加强RPG游戏支持)打开海外市场

2. 中期建立海外研发中心吸收当地技术人才(如北欧国家的图形算法专家)

3. 后期推行云游戏服务突破地域硬件销售瓶颈,实现营收模式转型

主机研发的本质是技术、商业与用户需求的三角博弈。唯有将硬核技术创新、精准市场洞察与生态化运营深度融合,方能在游戏发展国的虚拟战场中打造出跨越世代的游戏硬件帝国。