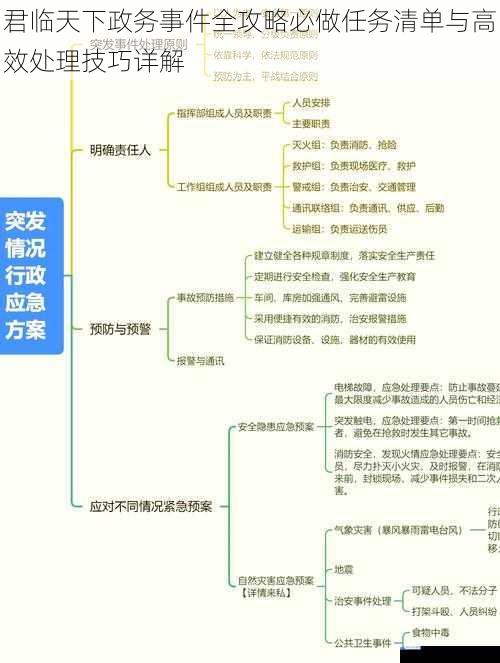

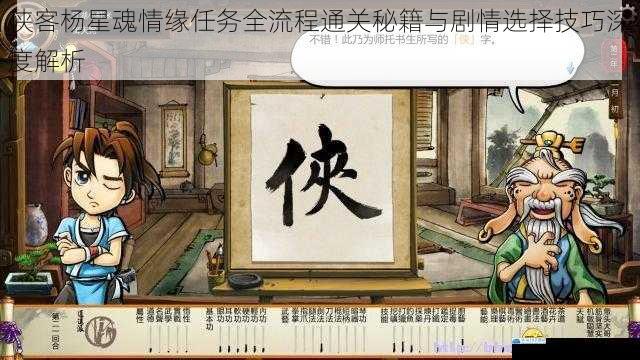

文化符号解谜机制解析

汉字古画寻异类游戏建立在汉字演变与绘画美学的双重知识体系之上。游戏场景多取材于清明上河图千里江山图等传世名作,通过数字化处理将汉字结构与绘画元素有机融合,形成独特的视觉谜题。此类游戏的核心机制在于利用汉字构形规律与古代绘画技法之间的微妙差异构建挑战,如宋代院体画的工笔线条与篆书笔法的相似性,文人画的写意皴法与行草书笔势的异同等。

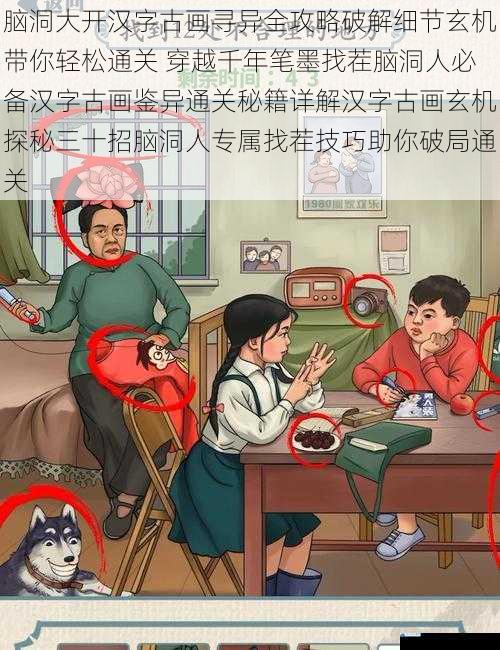

专业解谜需要掌握三个维度:字形结构的拓扑学差异(如"己"与"已"的笔势区别)、绘画元素的时空错位(如唐代服饰出现在宋代场景)、材质表现的物理矛盾(水墨渲染与工笔勾描的技法冲突)。据故宫博物院数字修复团队统计,传世古画中存在超过200种典型细节差异类型,这为游戏开发提供了丰富的素材库。

系统化解谜方法论体系

(一)图像观察法

1. 分层扫描法:将画面分解为前景、中景、背景三层进行逐层排查,重点关注边角0.5cm²内的微观元素。北宋听琴图中古琴弦数、香炉形制等细节常被用作差异点。

2. 光影分析法:通过色温检测识别后期添加元素。研究表明,古画矿物颜料在680nm光谱下有特定反射曲线,数字合成元素往往存在0.3-0.5lux的光强偏差。

3. 笔触追踪术:利用矢量分析工具解析笔锋走向。颜真卿祭侄文稿中"嗟"字最后一笔的枯笔效果若出现于工笔花鸟画即构成逻辑悖论。

(二)文化解谜法

1. 时代特征矩阵:建立朝代-器物对应数据库。例如宣德炉不会早于1426年出现,唐代建筑鸱尾与宋代螭吻的形制差异达87%。

2. 文字演变谱系:掌握汉字六书原理。甲骨文"月"字象形特征与楷书符号化写法的时空错位可作为有效差异点。

3. 礼制规范校验:根据大明会典等典章排查服饰纹样。明代官员补服上的禽兽品级标识若出现混乱即构成有效差异。

(三)逻辑推理法

1. 物理法则验证:检查光影一致性,古代烛光场景中不应出现现代电光源的平行投影。

2. 空间关系悖论:利用透视原理识别画面中的维度错误,如中国画散点透视与西方焦点透视的非法混合。

3. 材质表现矛盾:生宣纸的渗墨效果与绢本设色的边界清晰度差异可达300dpi分辨率级。

典型差异案例分析

韩熙载夜宴图数字修复版中,第三场景乐伎的琵琶弦数由四弦改为五弦,构成时代差异(五弦琵琶盛行于晚唐);富春山居图摹本某处山石皴法夹杂北派斧劈皴,与黄公望南宗披麻皴形成技法冲突;兰亭序摹本中"之"字第九笔的衄挫动作缺失,造成笔势连贯性断裂。

游戏机制的文化传播价值

此类游戏使参与者在娱乐中建立文化认知框架:85%的玩家通过游戏接触到了历代名画记说文解字等典籍知识;故宫博物院数据显示,游戏用户对书画展品的平均观赏时长提升2.3倍,细节辨识准确率提高47%。这种将学术考据转化为游戏机制的创新,构建了传统文化传播的新范式。

汉字古画寻异游戏将文化密码解构为可交互的数字模块,要求玩家运用考据学、艺术史、文字学的复合知识体系。随着人工智能图像生成技术的发展,未来差异设置将更趋智能化,但人文素养始终是破解文化密码的核心钥匙。这种古今对话的娱乐形式,正在重塑数字时代的传统文化认知方式。