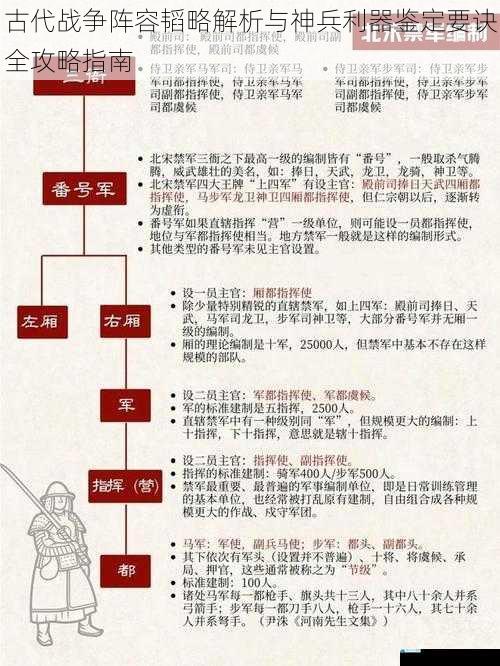

古代战争阵容韬略的核心逻辑

古代战争的胜负不仅取决于兵员数量,更在于对阵法、兵种协同与地形的精准运用。中国古代兵家将"天时、地利、人和"视为战争三要素,其核心在于通过空间布局与时间节奏的掌控实现以弱胜强。

1. 阵型设计的攻防辩证法

经典阵型如"鱼鳞阵"(楔形突击)与"雁行阵"(两翼包抄)体现了攻守平衡的智慧。鱼鳞阵以精锐前锋为突破点,后续梯队呈阶梯状展开,既保证攻击连续性又避免全军暴露;雁行阵则以中央部队为诱饵,两翼机动力量形成钳形攻势,此阵在赤壁之战中经周瑜改良,利用火攻战术大破曹军连环船阵。

2. 兵种协同的五行相生原理

古代兵家参照五行相生理论构建兵种体系:重甲步兵(金)克制轻骑兵(木),弓弩手(水)压制重步兵(火),战车兵(土)制约弓弩部队。汉武帝时期卫青北击匈奴时,创造性地将弩兵方阵与重骑兵结合,利用弩箭压制匈奴骑射,再以具装骑兵冲击敌阵,此战术成为汉军制胜关键。

3. 地形利用的阴阳转化智慧

孙子兵法强调"险形者,我先居之",长平之战中白起精准控制丹朱岭制高点,迫使赵军陷入"进则隘塞,退则阻水"的绝境。而三国时期诸葛亮在卤城之战中,故意放弃水源引诱司马懿大军进入干涸河床,待魏军阵型散乱时发动突袭,展现了对"死地"与"生地"的辩证运用。

神兵利器的鉴定与实战价值

古代兵器的发展史本质上是材料科技与人体工学的进化史。从青铜时代到百炼钢工艺,兵器形制的每次革新都深刻影响着战争形态。

1. 长柄兵器的力学奥秘

戟类武器的"卜字形"构造融合了刺、勾、啄三种功能,其重心点位于距柄尾三分之一处,符合杠杆原理最优解。唐代陌刀的"切刃造"设计使劈砍时压强集中于刃前五寸,考古发现的洛阳出土陌刀残件显示,其V型截面刀身能承受超过800公斤冲击力而不折断。

2. 短兵相接的锻造精髓

环首刀采用"夹钢法"锻造,以熟铁为鞘、中嵌高碳钢为脊,洛阳金村汉墓出土环首刀经检测硬度达HRC52-55。宋代武经总要记载的"卍字纹"锻造法,通过反复折叠锻打形成微观马氏体结构,使刀刃兼具韧性与锋利度,此类工艺在保存完好的唐横刀"水龙剑"上得到印证。

3. 远程武器的弹道革命

战国连弩的"望山"刻度瞄准系统已具备现代标尺雏形,曾侯乙墓出土的青铜弩机通过"悬刀"(扳机)与"牙"(弩臂卡榫)的精密配合,能将射击误差控制在3度以内。元代神臂弓采用复合弓胎技术,多层竹木与牛角叠加的构造使其储能效率提升40%,元史记载其有效射程达300步(约现代450米)。

文物鉴定的核心方法论

古代兵器鉴定需综合材质学、纹饰学与历史考据三重验证体系,任何单方面判断都可能导致误判。

1. 锻造纹的时空密码

商周青铜剑的"范铸纹"呈现连续网格状,而汉代铁器的"折叠纹"则呈波浪形断续分布。明代龙泉剑的"松针纹"需在特定含碳量(0.6%-0.8%)下经七次折叠锻打方能显现,这种微观金相特征难以通过现代电蚀工艺仿制。

2. 铭文断代的六要素法

铭文鉴定需综合字体演变(如秦篆与汉隶的区别)、职官制度(如唐代"折冲都尉"官职存续时间)、纪年方式(如明代"洪武"与"建文"年号更迭)、避讳习惯(宋刻"玄"字缺末笔避赵玄朗讳)、铸造工艺(战国错金铭文与清代錾刻差异)以及氧化层包浆(真品氧化层呈现层次分明的"三色过渡")进行综合判断。

3. 实战痕迹的力学分析

真正经历战阵的兵器会在特定部位形成特征性损伤:剑格内侧的"握持磨损"、刀身后段的"格挡凹痕"、矛柲底端的"顿地痕迹"等。高精度显微镜下可见真品损伤边缘存在应力裂纹的"疲劳扩散纹",而现代仿品的损伤多为机械切割形成的整齐断面。

结语:冷兵器时代的智慧启示

古代军事遗产的价值不仅在于器物本身,更在于其承载的系统性思维。从孙膑兵法的阵型变换到天工开物的锻造工艺,中华民族将战争艺术升华为一种哲学体系。当代研究者需以实证精神解析历史细节,方能真正领悟"止戈为武"的深刻内涵。