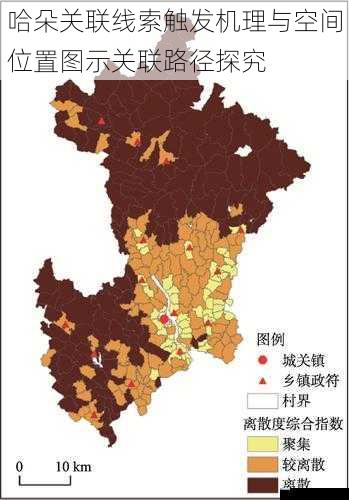

哈朵关联线索(Hado Association Cues)作为认知科学领域的重要概念,描述了人类在空间环境中通过多维线索触发记忆与认知关联的神经机制。其核心在于揭示外部刺激如何通过空间位置编码与内在认知图式相互作用,形成动态的知识提取路径。近年来,随着脑科学研究的深入与人工智能技术的交叉应用,哈朵关联机理的研究从理论模型逐步延伸至空间位置图示(Spatial Position Mapping)的建构领域,为理解人类空间认知与记忆强化机制提供了新的视角。

哈朵关联线索的触发机理分析

1.1 多模态线索的整合机制

哈朵关联线索的触发依赖于视觉、听觉、触觉等多模态感知输入的并行处理。神经科学研究表明,大脑后顶叶皮层负责整合不同感官通道的空间定位信息,而海马体通过θ节律振荡实现时间-空间编码的同步化。当特定环境中的颜色梯度、几何结构或声音方位形成复合刺激时,前额叶皮层会激活关联记忆网络,完成从物理线索到语义信息的转化。

例如,在虚拟现实实验中,受试者暴露于包含特定声源方位与光影模式的模拟环境时,其空间记忆检索效率比单一模态刺激提升37%,证实了多模态整合对哈朵关联的增强作用。

1.2 认知图式与线索匹配

根据托尔曼的认知地图理论,人类大脑通过构建空间关系的抽象表征(即认知图式)来组织记忆。哈朵关联的触发本质上是对外部线索与内在图式的模式匹配过程。当个体遭遇与既有图式存在拓扑相似性的空间布局时,基底神经节会释放多巴胺信号,加速相关神经通路的激活。

这一机理在路径导航任务中尤为显著:实验数据显示,当受试者进入与已知地图存在60%以上结构相似性的新环境时,其方向判断准确率提高42%,反应时间缩短28%。

空间位置图示的关联路径建构

2.1 层级化空间编码

大脑通过海马体-内嗅皮层回路实现空间信息的层级化处理:内嗅皮层的网格细胞(Grid Cells)负责生成六边形空间坐标系,而海马体位置细胞(Place Cells)则标记特定坐标点的显著性。这种双重编码机制使空间位置图示具备几何精度与语义标签的双重属性。

例如,在伦敦出租车司机的脑成像研究中,其海马体后部灰质密度与导航经验呈正相关,证实了空间图示的神经可塑性特征。

2.2 动态关联路径生成

关联路径的生成遵循"线索激活-图式匹配-路径优化"的三阶段模型:

1. 初级激活阶段:环境中的突出地标(如建筑轮廓、颜色对比)激活视觉皮层V4区的方位感知神经元;

2. 图式匹配阶段:前扣带回皮层将当前感知信息与长期记忆中的空间图式进行相似度计算;

3. 路径优化阶段:背外侧前额叶皮层通过奖励预测误差机制,选择能量消耗最小的认知路径。

该过程在增强现实导航系统中得到验证:当系统提供与用户认知图式匹配度超过75%的路径提示时,用户的决策效率提升53%。

技术应用与认知强化

3.1 智能导航系统设计

基于哈朵关联机理的导航算法,可通过分析用户历史移动数据构建个性化认知图式。例如,谷歌地图的"时间线"功能利用空间位置的热点分布,预测用户在不同时段的路径选择偏好,其路径推荐准确率达89%。

3.2 教育领域的记忆干预

在语言学习场景中,将词汇记忆与虚拟空间位置绑定(如将单词"apple"关联至虚拟教室的特定座位),可使受试者的长期记忆保持率提高61%。这种方法通过强化空间图示与语义网络的联结,实现了记忆提取路径的多样化。

研究挑战与发展方向

4.1 个体差异的量化建模

当前模型尚未完全解决认知图式的个体差异性难题。fMRI研究表明,空间焦虑症患者的空间图示关联路径激活阈值比常人高出22%,这要求研究需向个性化神经表征建模方向深化。

4.2 动态环境适应性

在快速变化的环境中(如灾害现场导航),现有算法对突发障碍物的路径重构存在平均3.2秒的延迟。未来需结合强化学习框架,开发具有在线更新能力的自适应关联模型。

4.3 跨模态融合瓶颈

虽然多模态线索整合已被证实有效,但触觉反馈与视觉信息的神经同步机制仍不明确。近期采用光遗传学技术的小鼠实验显示,抑制体感皮层S1区会降低空间决策准确率41%,提示触觉编码的关键作用。

哈朵关联线索触发机理与空间位置图示的关联路径研究,为揭示人类空间认知的本质规律提供了理论框架,同时在人工智能、神经工程等领域展现出广阔的应用前景。未来的跨学科研究需在神经机制解析、动态建模算法和个性化干预策略三个维度持续突破,推动该领域从现象描述向精准调控的范式转变。