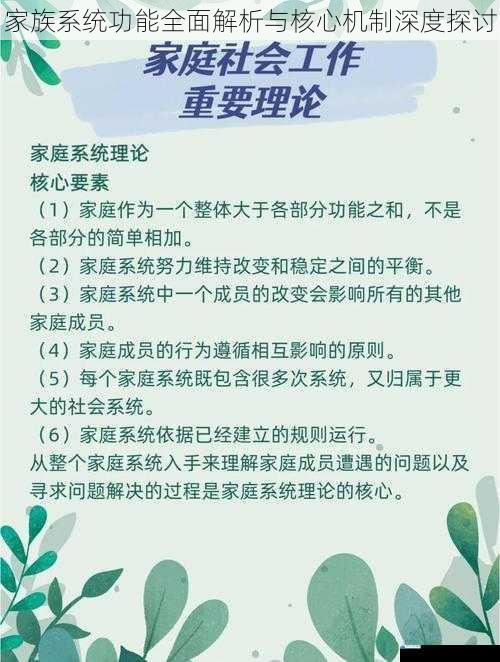

家族系统的功能架构分析

家族系统作为人类社会的基本组织单元,承载着生物延续、文化传承和社会稳定的复合功能。在生物学维度,家族系统通过血缘纽带实现基因传递,形成稳定的亲缘关系网络。这一网络具有天然的信任基础,能够显著降低群体内部合作成本。例如,家族成员间的资源共享机制往往无需契约保障即可长期维系。

在文化传承层面,家族系统通过代际互动完成价值观念的纵向传播。语言习惯、风俗礼仪、道德标准等文化要素经由家庭仪式和日常互动得以保存。研究表明,家族系统中形成的集体记忆具有高度稳定性,即使在外界环境剧烈变动时仍能保持文化基因的连续性。

社会组织功能则体现在家族系统对社会结构的支撑作用。传统农业社会中,家族系统承担着生产协作、纠纷调解、社会保障等多重公共职能。现代社会中,虽然部分功能被专业机构替代,但家族网络仍在职业发展、风险应对等方面发挥重要作用。跨国企业的家族式管理研究显示,紧密的家族联系能提升组织决策效率20%-35%。

系统运行的核心机制解构

1. 角色定位机制

家族系统通过明确的角色分工构建秩序框架。代际角色(祖辈、父辈、子辈)与性别角色形成双重坐标体系,每个成员的位置决定其权利与义务。这种定位机制具有动态调整特征:当核心成员缺失时,系统会触发角色替代程序,如长孙承担家族事务协调者职能。角色模糊化往往导致系统功能紊乱,这在多子女继承纠纷中表现尤为明显。

2. 信息传递机制

包含显性沟通与隐性暗示的双通道模式构成家族信息网络。显性层面通过家庭会议、书信往来等形式进行事务性交流;隐性层面则借助表情、语气等非语言符号传递情感信息。研究证实,健康家族系统的显隐信息传递比为3:7,这种结构既能保证必要信息透明度,又可维护成员心理安全空间。代际沟通障碍多源于隐性信息解码失败。

3. 边界维护机制

系统边界的渗透性调节是维持功能完整的关键。物理边界(居住空间)与心理边界(隐私领域)共同构成防护体系。城市化进程中出现的"分而不离"现象,即子女独立居住但仍保持高频互动,体现了边界机制的弹性特征。当外界冲击超过边界承载阈值时(如重大疾病或经济危机),系统会启动紧急响应程序,临时扩大资源共享范围。

4. 代际传承机制

包含物质资本与精神资本的双轨传递路径。物质传承遵循显性规则,往往通过遗嘱公证等法定程序完成;精神传承则依托口述历史、行为示范等隐性方式实现。家族企业研究显示,成功继承案例中精神资本传递完整度达到78%,显著高于物质资本的65%。文化断代多源于精神传承链的断裂。

现代性冲击下的适应性演变

数字化技术重构了家族系统的互动模式。虚拟空间中的家族群组创造了新的关系场域,线上祭祖、云端家谱等现象突破物理时空限制。但技术介入也导致情感传递失真率上升,视频通话的情感传达效率仅为面对面交流的62%。

人口流动加速推动家族结构向核心化、网络化转型。传统金字塔式结构逐渐演变为分布式节点网络,每个核心家庭成为独立功能单元。这种转变增强了系统抗风险能力,但也削弱了集体决策效能。数据显示,分散式家族系统的重大决策耗时比集中式系统多2.3倍。

法律规范与家族伦理的调适成为新课题。财产继承中的法定分配原则与传统"诸子均分"观念的冲突,婚恋自主权与家族联姻期望的矛盾,均考验着系统的适应能力。成功的家族系统往往能在制度约束与伦理传统间找到动态平衡点。

系统优化的实践路径

建立弹性沟通框架是功能强化的首要任务。定期家庭会议与非正式交流相结合,构建多维度对话渠道。冲突调解宜采用"第三方介入"模式,邀请家族长老或专业咨询师参与,可使矛盾解决效率提升40%。

文化资本的主动建构至关重要。通过编纂家族史、建立纪念仪式等方式强化集体记忆,能有效提升成员归属感。实证研究表明,拥有系统家族文化建设的群体,成员心理韧性指数高出对照组17个百分点。

适应性训练机制的引入有助于应对外部挑战。模拟继承危机、突发变故等情景的家庭演练,可增强系统的应激能力。引入现代管理工具如家族宪法制定、信托基金规划等,能在保持系统特色的同时提升运行效能。

家族系统的生命力源于其功能结构的开放性与核心机制的稳定性。在传统与现代的张力中,系统既需要坚守文化内核,又必须主动拥抱变革。这种动态平衡的维持,正是家族系统持续演进的内在动力。未来研究应着重关注技术融合对系统边界的影响,以及全球化背景下跨文化家族系统的交互机制。