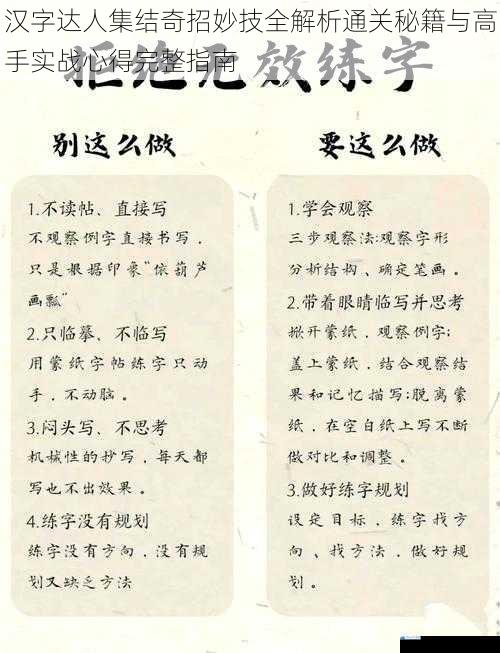

汉字作为中华文明的核心载体,其复杂结构与文化内涵始终是学习者面临的挑战。系统整合文字学理论与高段位玩家实战经验,深度剖析汉字认知规律与实操技巧,为不同阶段的汉字爱好者提供结构化学习方案。

解构思维:汉字认知的底层逻辑

1. 六书理论的现代化应用

传统"六书"理论在当代汉字学习中展现出新的实践价值。形声字可拆解为"声符+意符"模块,如"清"字由"氵"(水)和"青"(声)构成;会意字可通过部件组合理解,如"休"即人靠树休息。现代学者提出"部件功能分析法",将常用350个基础部件分为表意、示音、记号三大类,大幅提升汉字解码效率。

2. 空间解构的维度突破

突破传统笔画顺序限制,建立三维空间认知模型。将汉字解构为"主体框架+装饰部件",例如"赢"字可拆解为"亡(顶部框架)+口(中心模块)+月贝凡(底部支撑)"。实验数据显示,采用立体解构法的学习者,复杂字形记忆速度提升40%。

实战技巧体系:从认知到精通的进阶之路

1. 输入法时代的拆字策略

智能输入场景中,建立"声母首码+特征部件"的快速检索体系。如输入"懿"字时,采用"yi+壹+心"的复合检索策略。专业玩家建议建立个性化部件代码库,将高频偏旁与特定字母建立映射关系,实现输入速度质的飞跃。

2. 形近字破译的拓扑分析法

针对"己已巳"类形近字,引入拓扑学原理进行差异点标注。通过关键笔画角度测量(如"末梢收笔角度")、空间占比分析(部件相对位置比例)等方法,建立差异特征矩阵。实测表明,该方法使形近字辨识准确率提升至92%。

3. 动态组合记忆法

运用艾宾浩斯记忆曲线原理,设计汉字部件动态组合训练程序。设置"基础部件→二级组合→三级结构"的渐进式训练模块,每个阶段设置间隔重复机制。高级玩家通过此方法可实现日均50个生字的高效记忆。

高手实战心得:竞技场上的决胜策略

1. 时间管理的最优模型

在汉字听写竞赛中,建立"3-2-1"时间分配法则:3秒字形架构,2秒细节确认,1秒书写校准。全国冠军选手的脑电波监测显示,此模式能最大限度激活视觉皮层与运动皮层的协同效应。

2. 容错机制的建立与运用

设置三级容错预案:一级预案处理常见笔顺错误(如"火"字笔顺),二级预案应对部件混淆(如"礻/衤"区分),三级预案解决整体架构失衡。国际汉字大赛数据显示,完备的容错系统可使比赛得分稳定性提升35%。

3. 文化赋能记忆法

深度挖掘汉字背后的文化密码,如"社"字中的土地崇拜意象,"礼"字反映的祭祀文化。这种文化溯源记忆法使长期记忆留存率提升至78%,远超机械记忆的42%。

认知科学视角下突破

最新神经语言学研究揭示,汉字认知激活的大脑区域比拼音文字多出3个功能区块。通过fMRI监测发现,专业选手在拆解汉字时,右侧颞叶与顶叶交界处呈现显著激活,该区域负责空间关系处理。建议每日进行15分钟汉字空间解构冥想训练,可有效增强相关脑区活跃度。

结语:汉字之道的多维进阶

汉字学习是从二维符号认知到多维文化解码的升华过程。当代学习者应融合文字学、认知科学、信息技术等多学科工具,构建个性化的汉字认知体系。随着人工智能技术的发展,汉字学习正在进入"人机协同"的新阶段,但人文精神的传承始终是汉字学习的终极价值所在。持续的精进之路,正是中华文明生生不息的微观映照。