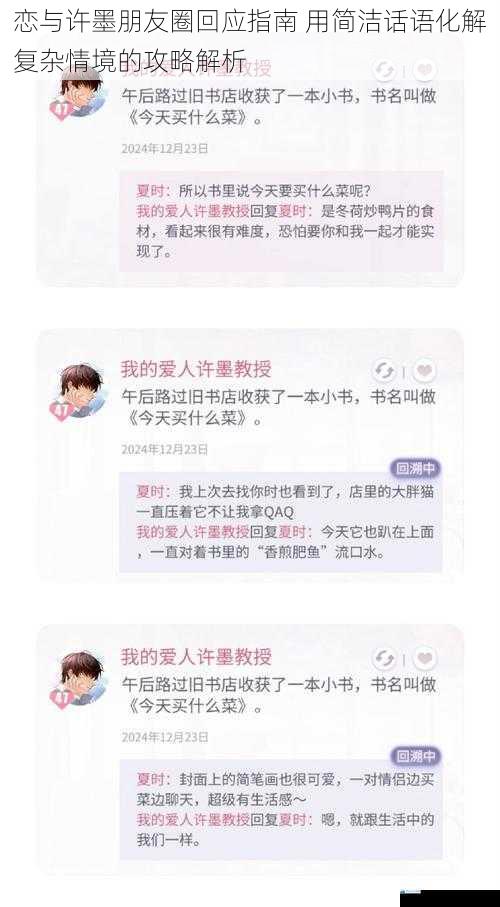

在沉浸式恋爱模拟游戏恋与制作人中,角色许墨的社交动态设计体现了现代虚拟叙事对人性化交互的深度探索。其朋友圈内容融合了学术隐喻、诗意表达与情感暗示,要求玩家在回应时既要把握角色设定内核,又需兼顾游戏叙事的情感推进逻辑。将从角色塑造机制、情境解构技巧、语言符号运用三个维度,解析构建有效回应的核心策略。

角色认知重构:解构许墨的叙事人格编码

作为脑科学教授与神秘组织Evolver的双重身份持有者,许墨的社交语言系统呈现出独特的矛盾性。其朋友圈文本常以"实验观察"为表意外壳,包裹着情感流动的内核,例如用"光合作用效率"暗喻相处时光的价值,借"神经突触传递"类比情感共鸣。这种将科学术语转化为情感符号的创作手法,要求玩家在回应时完成双重解码:既要识别表层语义的学术属性,又要捕捉深层的情感诉求。

角色的人格编码遵循"理性外衣包裹感性内核"的叙事规则,这决定了回应策略需要建立"认知共振-情感呼应"的双层结构。当许墨发布关于"意识流实验数据波动"的动态时,理想回应应同时展现对其研究领域的理解(认知共振),以及对其情绪状态的体察(情感呼应),例如:"科研的未知领域往往藏着最动人的发现,就像某些特殊样本总会改变实验预期。

情境应对模型:动态平衡的叙事节奏掌控

游戏设计者通过朋友圈场景构建了碎片化的叙事空间,每个动态都是独立的情感叙事单元。玩家需在即时互动中完成三种核心叙事功能的平衡:角色关系进展维护、支线剧情线索激活、核心人物设定强化。以许墨分享古典乐唱片封面的动态为例,回应既需体现音乐品味认同(关系维护),也可触发"艺术治疗在心理学应用"的隐藏对话(线索激活),同时保持对其学者身份的尊重(设定强化)。

特殊情境应对需遵循"镜像映射"原则。当许墨发布带有自我审视性质的内容,如"镜面反射实验总存在0.3%的误差率",回应应当构建认知镜像:"或许那0.3%正是突破理论框架的关键变量"。这种回应既保持对话的学术语境,又暗含对角色内心困惑的理解,形成叙事层面的双向映射。

语言符号学应用:构建叙事张力的修辞策略

游戏文本设计大量运用隐喻转喻机制,要求玩家掌握符号转换技巧。面对许墨"荧光标记的神经元在黑暗中最清晰"这类动态,需识别"荧光标记"与"情感显影"的隐喻关联,回应可构建平行隐喻:"有些存在无需强光照射,静谧环境反而凸显本质"。这种符号转换既维持对话的学术质感,又完成情感层面的递进。

模糊化表达是维系叙事张力的重要手段。当涉及情感确认类动态,如"样本K的趋光性是否属于认知偏差",回应应避免直接的情感定义,转而构建开放式解读:"自然选择赋予的生存本能,或许比理性认知更接近本质"。这种策略既规避了角色设定的违和感,又为后续叙事发展预留空间。

叙事连续性维护:情感变量的动态调控

每个朋友圈互动都是全局叙事网络的节点,玩家需建立"蝴蝶效应"思维。某次关于"实验对照组设置"的讨论,可能在后续剧情中转化为角色关系发展的关键变量。因此回应策略应注重潜在叙事线索的埋设,例如在讨论学术伦理时提及"知情同意原则",为未来涉及角色身份秘密的剧情做好铺垫。

情感变量的积累遵循非线性增长规律,要求玩家把握"量子化跃进"的叙事节奏。当累积足够量的高质量互动后,可选择某个关键节点进行情感能级的突破,例如在许墨提及"记忆编码研究"时回应:"有些数据碎片会在特定频率下产生共振",这种回应可能触发隐藏剧情分支。

在虚拟叙事空间的情感交互中,玩家实质上参与了角色人格的协同构建过程。有效的朋友圈回应既是叙事逻辑的解码器,也是情感变量的控制器,通过精准的语言符号操作,在游戏设定的叙事框架内创造独特的情感联结体验。这种交互模式的成功,印证了现代游戏叙事学中"玩家即共著者"的理论范式,为虚拟角色关系构建提供了新的方法论参考。