倒立运动的科学基础与核心价值

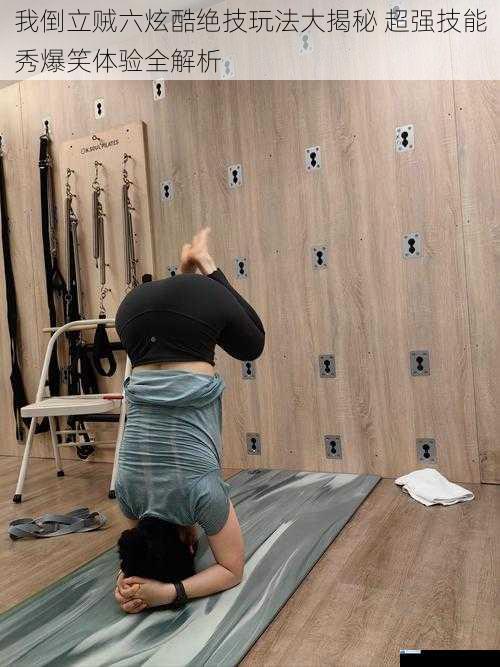

倒立作为人体逆向支撑的极限运动形式,蕴含独特的生物力学原理。当人体以手掌或前臂为支点将身体倒置时,重心投影点需精确控制在支撑面范围内,这需要前庭系统、本体感受器与运动神经的高度协同。现代运动科学研究表明,持续倒立训练可提升脑部供氧量,增强肩袖肌群稳定性,并使脊柱获得反向牵引力,对改善体态具有显著作用。

专业运动员通过倒立可提升空中姿态控制能力,普通健身爱好者则能借此突破常规训练模式。值得注意的是,倒立时人体血压调节系统会启动应急机制,健康成年人收缩压可瞬时上升20-30mmHg,这要求训练者必须具备基础心血管功能评估。

系统化训练进阶体系

1. 基础能力构建阶段

墙壁辅助训练是初学者的必经之路。双手距墙20cm呈三角形支撑,单腿蹬地建立倒置姿态时,需特别注意五指张开形成"吸盘效应",肘关节保持微屈以缓冲冲击力。此阶段每日3组、每组30秒的静态维持训练,能有效激活冈上肌和斜方肌下部。

2. 动态控制突破阶段

离墙倒立的成功标志是身体形成完美的"烛台结构":肩关节-髋关节-踝关节三点垂直对齐。建议采用"钟摆控制法",通过细微的指尖压力调节维持平衡。当出现前倾趋势时,立即屈曲手指关节增加摩擦力;后仰时则需快速伸直指节进行动态补偿。

3. 高阶技能开发方向

单臂倒立需要额外建立17-23度的身体侧倾角度以维持力矩平衡。此时背阔肌与腹斜肌的协同收缩成为关键,训练者可先从"倒立平移"开始,在地面标记间隔50cm的多个支点进行重心转移练习。数据统计显示,90%的练习者在累计完成200次平移训练后,单臂支撑时间可突破10秒大关。

安全防护与常见误区

运动防护专家强调,倒立训练必须遵循"三不原则":饭后90分钟内不练习、颈椎病患者严禁尝试、疲劳状态下立即中止。护具选择方面,专业倒立手套应具备硅胶掌垫与腕部固定带双重保护,厚度控制在3-5mm为最佳。

常见认知误区包括:

1. 过度追求持续时间而忽视动作质量,导致肩峰下撞击综合征

2. 忽视地面硬度选择,在过软垫面训练引发腕关节超伸

3. 错误使用爆发式蹬腿,造成腰椎代偿性弯曲

趣味化训练场景设计

将倒立与生活场景结合可显著提升训练趣味性。办公室人群可开发"茶水间倒立挑战",利用墙面完成3组15秒的碎片化训练;亲子互动可采用"镜像游戏",家长与儿童互相纠正倒立姿态;社交场景中,"倒立自拍接龙"已成为新兴的团队建设项目。

进阶玩家可尝试"动态环境适应训练":在平衡气垫上完成倒立读秒,或组队进行"倒立障碍赛"。某健身社群数据显示,引入游戏化训练模式后,成员的平均坚持周期从23天延长至86天。

运动损伤的应急处理

出现腕部急性疼痛时,应立即采用PRICE原则(保护、休息、冰敷、加压、抬高)。尺侧腕伸肌拉伤需固定腕关节于背伸20度位,桡侧疼痛则要避免尺偏动作。建议训练者掌握基础的运动贴扎技术,学习如何用肌内效贴布进行腕关节"X型"固定。

慢性劳损方面,每周至少进行2次腕关节PNF(本体感觉神经肌肉促进法)拉伸:将手掌平贴墙面,身体缓慢前倾至最大幅度并保持6秒,重复8-10次为一组。该疗法可有效预防腱鞘炎的发生。

文化解构与社会价值

倒立运动正突破传统健身范畴,演变为新型社交货币。抖音平台相关话题播放量超38亿次,其中"倒立喝饮料""倒立书法"等创意内容获得病毒式传播。这种现象折射出现代都市人群对突破身体局限的精神追求,以及用幽默方式解构生活压力的智慧。

从运动人体科学角度看,倒立时多巴胺分泌量可达静坐状态的2.3倍,这种愉悦感与挑战成功的成就感形成双重正向激励。专业培训机构数据显示,72%的学员通过倒立训练提升了工作专注力,58%的受访者认为这帮助他们建立了更积极的身体认知。

倒立运动以其独特的逆向视角和可玩性强的特点,正在重塑现代健身文化图景。掌握科学训练方法后,每个普通人都能解锁这项看似炫酷的技能。当身体与地心引力达成新的平衡协议时,收获的不仅是强健体魄,更是对生命可能性的重新认知。正如运动哲学家卡洛斯·卡斯塔内达所言:"倒转视角时,世界会向你展现隐藏的维度。