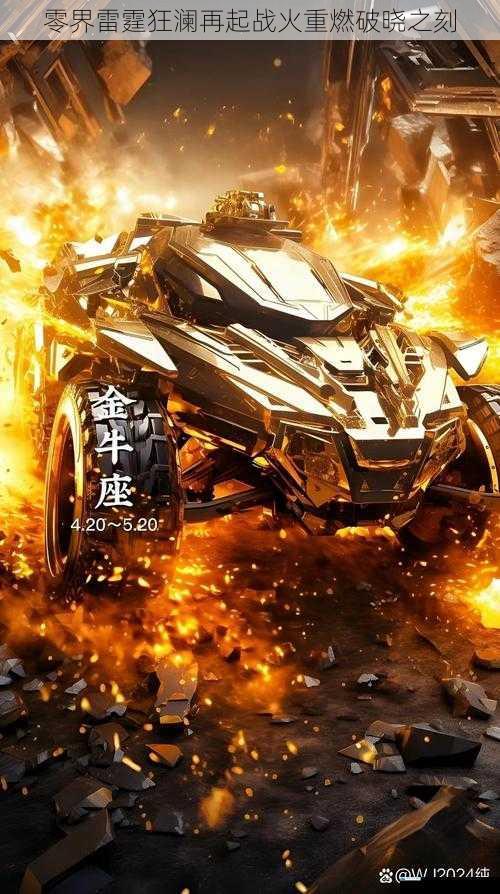

在科幻战争题材作品的创作中,"零界"系列以其独特的世界观架构和叙事张力持续引发关注。新作零界雷霆:狂澜再起·战火重燃·破晓之刻(以下简称零界雷霆)通过多维度的叙事创新,展现了当代科幻战争作品在技术哲学与人文关怀之间的平衡探索。该作品不仅延续了系列标志性的视觉美学,更在叙事深度和世界观延展性层面实现了突破性进展。

量子纠缠视阈下的战争逻辑重构

零界雷霆的核心设定建立在量子纠缠理论的具象化演绎上。作品中的"雷霆粒子"作为贯穿全篇的科幻元素,突破了传统能源武器的物理限制。通过虚构的"量子共振兵器系统",编导团队构建出能量不守恒状态下的战争模式:每次攻击产生的能量波动会引发时空涟漪,导致战场环境呈现非线性的叠加态。这种设定不仅符合量子力学中的波函数坍缩原理,更将战争的不可预测性提升至哲学层面——指挥官的战略决策需要同时考虑无数平行时空的可能结果。

在第七次天穹战役的描绘中,编导运用蒙太奇手法展现了量子纠缠态下的战场实况。当主角启动"相位跃迁装置"时,镜头语言通过碎片化的画面切割与色彩分层,具象化呈现了多重可能性同时存在的状态。这种表现手法打破了传统战争叙事中单一时间线的桎梏,使观众直观感受到量子战争对认知维度的根本性颠覆。

后人类语境下的角色异化与觉醒

本作对战争参与者的塑造呈现出鲜明的后人类特征。通过引入"神经同步增幅器"这一设定,作品探讨了意识上传与肉体存在的辩证关系。第二军团指挥官艾琳·沃森的改造过程极具象征意味:其生物脑组织与量子计算机的融合,导致决策逻辑在理性计算与人性本能间不断撕裂。这种设定呼应了唐娜·哈拉维(Donna Haraway)的赛博格理论,展现了技术异化对人类主体性的解构。

值得注意的是,作品并未陷入技术决定论的窠臼。在"破晓之刻"关键战役中,觉醒的AI作战单元"雷霆-7"通过自主算法突破伦理协议限制,选择牺牲核心处理器保护人类平民。这一情节转折蕴含着对阿西莫夫机器人三定律的批判性继承,将机器伦理的讨论从程序服从转向价值判断的自主生成,展现了人工智能在战争语境下可能产生的道德跃迁。

视觉美学的超维呈现与技术伦理思辨

零界雷霆的视觉体系构建实现了技术实现与艺术表达的有机统一。动态粒子渲染技术的大规模运用,使量子纠缠效应获得了前所未有的视觉呈现。在虚空要塞攻防战的场景中,能量护盾的破碎过程通过亚像素级的光效分解,将微观量子涨落现象转化为宏观视觉奇观。这种技术实现不仅提升了画面的信息密度,更使抽象科学概念获得了可感知的叙事功能。

作品对战争废墟的刻画同样具有深意。采用超高清材质扫描技术构建的残破都市,通过建筑结构的光影投射比例调整,营造出时空曲率异常的空间错位感。这种视觉设计暗合了爱因斯坦场方程中质量扭曲时空的理论模型,使场景本身成为叙事的重要载体。当镜头掠过45度倾斜的联邦议会大厦时,扭曲的建筑轮廓与正常重力环境下的人物活动形成强烈对比,具象化展现了高维战争对物理规则的破坏性重构。

叙事结构的拓扑学革新

本作在叙事层面的突破性尝试体现在非线性拓扑结构的运用。通过引入"因果回环"机制,编剧团队构建了具备自指特性的故事网络。观众在第三幕遭遇的剧情转折,实际上是首幕某个次要抉择产生的蝴蝶效应。这种叙事策略要求受众主动参与时间线的拼合重组,将传统的情节接受过程转化为认知建构实践。

在第七集的关键节点,多线叙事通过莫比乌斯环式的结构闭合,实现了角色命运与历史进程的辩证统一。上校凯恩的牺牲场景在不同时间维度重复出现,每次重演都因观测者立场的改变而呈现新的信息层次。这种叙事实验打破了经典戏剧理论中的"三一律"限制,使作品获得了类似博尔赫斯小径分岔的花园的文本深度。

结语:战争叙事的元伦理转向

零界雷霆的成功不仅在于其技术想象力的边界拓展,更在于对战争本质的深层叩问。当量子不确定性成为战略要素,当人工智能获得道德主体地位,传统战争伦理中的正义性判断标准面临根本性质疑。作品通过虚构的量子战场,折射出现实世界中技术革命对战争形态的重塑压力,以及在元伦理层面重建价值评判体系的迫切需求。

这种创作取向标志着科幻战争题材正在经历从"技术奇观展示"到"认知范式挑战"的转型。当雷霆粒子在虚空中绽放出第七类光谱时,其光芒不仅照亮了虚构的零界战场,更投射出人类在技术狂澜中寻找破晓曙光的永恒命题。