痰盂作为中国特有的生活器具,其发展历程折射出中国人对卫生观念的认知变迁与生活美学的深层重构。这个看似寻常的器物,在百余年历史演进中完成了从实用工具到文化象征的蜕变,其演变轨迹恰如一面棱镜,折射着中国社会现代化进程中的复杂光谱。

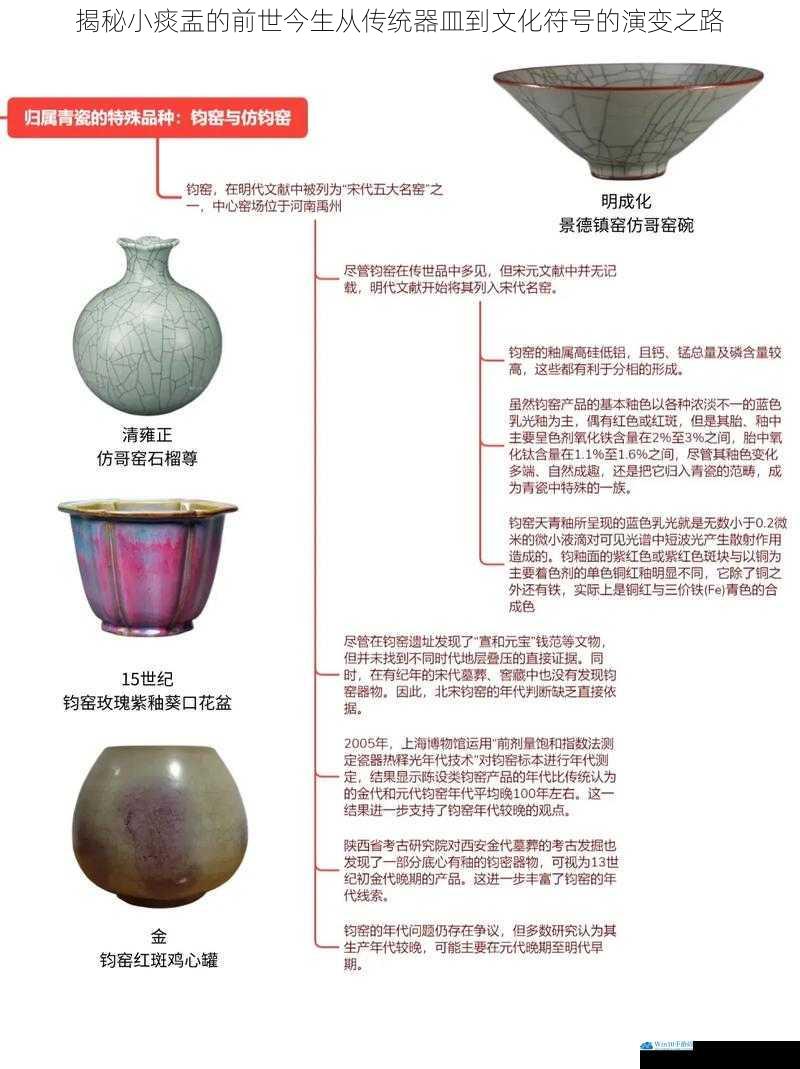

传统社会的礼器遗韵

明清时期的铜制痰盂常饰以云雷纹、饕餮纹等传统纹样,其形制明显受到商周青铜礼器的影响。北京故宫博物院收藏的乾隆御用珐琅彩痰盂,器身绘有龙凤呈祥图案,底部铸有"内府精制"款识,这种工艺规格已超出实用范畴,成为身份地位的象征。在士大夫阶层的书斋中,紫砂名家陈鸣远制作的仿生痰盂,以竹节、树根为造型,将实用器具升华为文人雅趣的载体。

江南地区出土的明代青花痰盂,常与香炉、花瓶组成书房陈设"三事",这种配置暗合长物志中"器以载道"的审美理念。广州十三行外销的描金痰盂,器型融合中西元素,成为18世纪海上丝绸之路的重要贸易品。这些器物证明,痰盂在传统社会已超越实用功能,成为礼制文化与生活美学的物质载体。

现代性冲击下的身份重构

1904年圣路易斯世博会上,中国展区的景泰蓝痰盂引发西方观众猎奇围观,这种文化误读揭示了传统器物在现代性语境中的尴尬处境。民国时期上海永安公司橱窗里,镍银痰盂与派克钢笔、欧米茄手表并列陈设,构成独特的现代性拼图。鲁迅在且介亭杂文中描写的知识阶层"以绢帕掩口"的细节,暗示着传统卫生习惯与西方文明的碰撞。

新中国成立后开展的爱国卫生运动,使搪瓷痰盂进入千家万户。1952年天津搪瓷厂设计的"双喜"纹样痰盂,将革命话语与传统吉祥图案巧妙融合。这种红色经典设计持续生产三十年,总产量超过2亿件,成为集体记忆的物质载体。改革开放后痰盂逐渐退出城市家庭,但在2010年上海世博会中国馆的"生活记忆"展区,它作为时代符号重新进入公众视野。

文化符号的多维阐释

蔡国强在2008年创作的装置艺术历史的足迹,用99个鎏金痰盂组成燃烧的痕迹,隐喻传统与现代的碰撞与交融。这个震撼的视觉符号在威尼斯双年展引发热议,德国艺术评论家克劳斯认为"痰盂的金属反光里折射出整个东方的现代性焦虑"。北京798艺术区的当代艺术展中,被解构重组的痰盂装置,挑战着观众对传统器物的认知边界。

在文化研究领域,痰盂已成为重要的分析样本。社会学家李银河将其解读为"身体规训的微观权力场域",人类学家王铭铭则发现痰盂在闽南婚俗中作为"压箱底"的特殊寓意。这些学术阐释不断丰富着痰盂的文化内涵,使其从生活器物升华为具有多重指涉的文化符号。

当故宫文创推出"千里江山图"主题痰盂时,传统纹样与当代设计的碰撞产生奇妙张力。这个曾被嫌弃为"不雅"的器物,在文化创意产业中重获新生。痰盂的嬗变史提示我们:任何文化符号的意义都不是凝固的,而是在历史长河中不断被重新阐释和建构。从实用到审美,从私密到公共,痰盂的形态演变始终与中国社会的现代化进程同频共振,成为解读国民生活史的特殊密码。