在底格里斯河与幼发拉底河冲积形成的肥沃平原上,人类最早的文明曙光中诞生了一种特殊的文化载体——泥板文书。这些用楔形文字镌刻的黏土板块,不仅记录了公元前3000年至公元前1世纪的古代近东文明史,更以独特的物质形态承载着文字、艺术与工艺的三重文明基因。从乌鲁克城邦的行政档案到巴比伦的汉谟拉比法典,从赫梯王国的外交文书到亚述帝国的皇家年鉴,泥板文书在时光长河中构建起跨越千年的立体文明图谱。

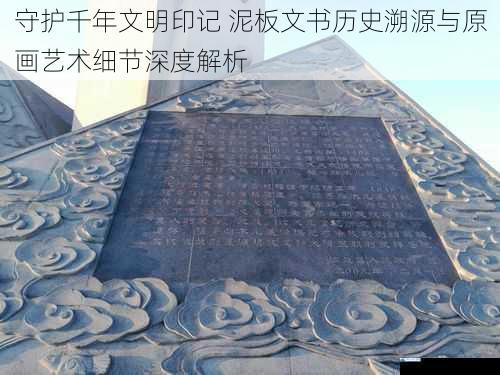

文明曙光的物质见证

新石器时代晚期的两河流域居民发现,冲积平原的黏土经过水洗、沉淀后形成的可塑性材料,远比莎草纸和羊皮卷更适合永久保存重要记录。考古学家在乌鲁克遗址IV层发现的5000余块泥板,印证了公元前3200年苏美尔人已建立起成熟的文书行政体系。这些早期泥板尺寸多在8×8厘米左右,采用芦苇杆斜切制成的书写工具,在湿润泥板上压印出楔形符号,经自然阴干或低温焙烧后形成稳定的文字载体。

泥板文书的规模化生产催生了人类最早的职业书吏阶层。在尼普尔出土的学校遗址中,考古人员发现了包含语法练习、数学题解和文学范本的"教学泥板",揭示了楔形文字教育系统的运作模式。书吏们根据不同用途调整泥板规格:商业契约多采用手掌大小的便携式泥板,王室诏令则使用30×40厘米的大型碑刻,而图书馆收藏的文学经典常被制成多栏排列的"书卷式"泥板组。

文字与图像的共生演进

楔形文字的形态演变本身就是部浓缩的艺术史。早期象形文字在乌鲁克时期(公元前3400-前3100年)经历符号简化,至早王朝时期(公元前2900-前2334年)完成从图画到抽象线条的转变。阿卡德帝国时期(公元前2334-前2154年),楔形笔画的标准化达到新高度,单个字符的楔形组合从平均12画精简至5-7画。这种演变在汉谟拉比法典石碑上达到顶峰,法典正文的282个条款采用竖排右起书写,字符间距均匀,行列对齐精确到毫米级。

艺术装饰元素的融入使泥板文书超越单纯的信息载体。亚述帝国的官方文书中,泥板边缘常饰有滚印压印的守护神兽浮雕;赫梯王室的条约泥板顶部雕刻着象征王权的狮鹫纹章;新巴比伦时期的天文学泥板则配有黄道十二宫线描图。在尼尼微图书馆发现的吉尔伽美什史诗泥板,文字区与插图区采用分栏设计,叙事场景的连续构图开创了最早的"图文并茂"呈现方式。

跨文明传播的技术嬗变

泥板制作技术在文明交流中持续进化。埃及阿玛尔纳遗址出土的外交文书显示,公元前14世纪的法老宫廷已掌握用尼罗河黏土仿制两河流域泥板的工艺。赫梯工匠创新性地在黏土中添加石英砂以提高烧制后的抗裂性,其都城哈图沙出土的泥板历经3200年仍保持完好。波斯帝国时期,书吏发展出"黏土信封"技术,将写有敏感内容的泥板封装在外层泥壳内,接收方需打破封壳才能阅读,这种技术比西方火漆封印早了近2000年。

不同文明对泥板文书的功能开发各具特色。苏美尔人首创了三维立体的棱柱形泥板,六个面可连续记载长达200行的史诗;埃兰人发明了"泥板链"系统,用黏土环将关联文书串联保存;乌加里特人甚至开发出世界上最早的黏土活字,每个字符独立制成小泥块,可灵活组合成文本。这些技术创新在1975年发现的埃勃拉王室档案库中得到充分展现,该遗址出土的17000块泥板包含15种语言,堪称古代近东的"文书技术博览会"。

脆弱载体的永恒价值

现代科技为破解泥板密码提供了新路径。多光谱成像技术成功复原了火烧过的乌尔第三王朝泥板文书,X射线荧光光谱仪揭示了古巴比伦泥板中掺入的植物纤维成分。柏林大学团队通过显微CT扫描,在看似完整的泥板内部发现了分层书写的隐秘文字层。这些发现不仅修正了亚述巴尼拔图书馆的编目数据,更重新勾勒出美索不达米亚文学史的演变脉络。

全球现存约50万块泥板文书中,仍有35%尚未被破译。大英博物馆开展的"楔形文字数字化工程"已对12万件藏品进行3D建模,人工智能字符识别系统将解读效率提升400%。但文物保护仍面临严峻挑战,2015年极端组织对尼姆鲁德遗址的破坏,导致3000余块未及转移的泥板文书永久损毁,这警示着文明守护的紧迫性。

在尼尼微图书馆的废墟中,亚述巴尼拔王留下的泥板铭文至今清晰可辨:"我为后世子孙收集这些泥板,设立此图书馆以求垂范永远。"当现代考古学家用纳米材料加固脆化的泥板断面,用数字孪生技术重建破碎的文书序列时,正在续写着这场跨越三千年的文明守护之约。每一块泥板都是文明基因的存储芯片,在解码与传承中,人类始终在寻找连接过去与未来的精神密码。