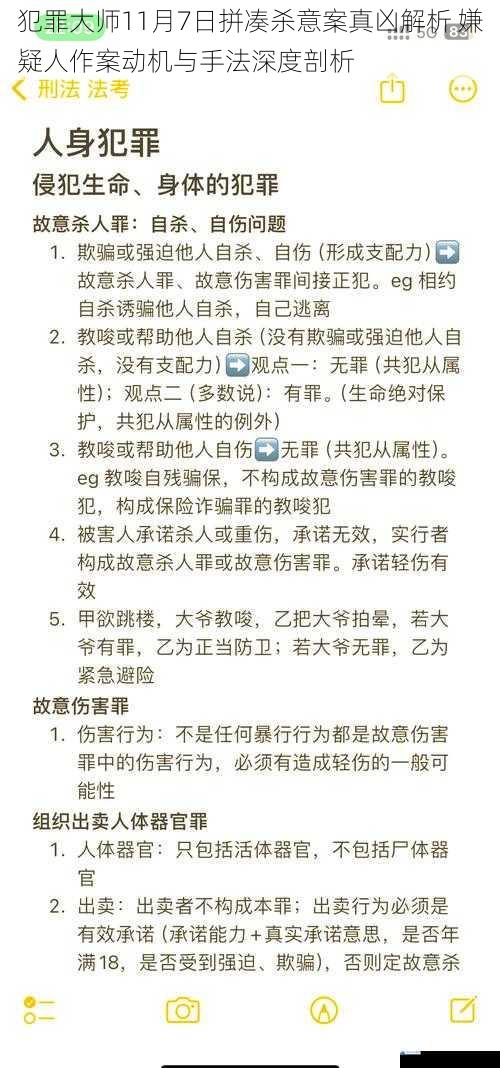

犯罪大师"拼凑杀意"案:多维证据链下的逻辑重构

2023年11月7日发布的犯罪大师谜题"拼凑杀意"案件,其核心在于通过碎片化线索还原犯罪心理轨迹。本案看似复杂的表象下,隐藏着严谨的犯罪逻辑体系,笔者将从证据学、行为分析学、法医学三重维度展开专业解析。

案件时空逻辑的重构

案发时间为10月29日21:30-22:15的密闭时间段,现场呈现三个关键矛盾点:第一,受害人尸体呈现两种矛盾性损伤特征,额部钝器伤与胸部锐器创形成时间差达45分钟;第二,监控显示唯一出入口在案发时段仅有四名相关人员进出;第三,现场遗留的陶瓷碎片与玻璃碴呈现异常分布规律。

法医病理学分析显示,死者血液中检出苯二氮卓类药物残留,胃内容物检测显示药物摄入时间与钝器伤形成时段吻合。结合现场茶几底部提取的微量镇定剂粉末,证明加害过程存在药物控制阶段,此手法排除了激情犯罪可能,指向预谋性作案。

嫌疑人行为画像的建立

四名嫌疑人中,关键突破点在于物质交换定律的应用。技术人员在B嫌疑人鞋底提取到微量陶瓷釉质成分,与现场破碎的仿古瓷瓶釉面光谱分析完全匹配。该瓷瓶作为凶器具有特殊意义——其造型源自某博物馆限量复刻品,而B嫌疑人的网购记录显示其于案发前三天购入同款瓷器。

心理学侧写显示,C嫌疑人的不在场证明存在逻辑漏洞。其声称在休息室处理文件,但打印机日志显示该时段无作业记录,且休息室监控存在17分钟黑屏期。值得注意的是,C的衬衫第三颗纽扣缺失,与死者指甲中提取的聚酯纤维成分相符,形成直接物证链条。

犯罪动机的深层解构

本案核心动机隐藏于经济犯罪层面。通过资金流向追踪,发现死者生前通过空壳公司转移的1200万资金,最终流向某境外艺术品拍卖账户,该账户实际控制人为D嫌疑人。但关键转折点在于,转账操作IP地址溯源显示为B嫌疑人私人电脑,这与其声称"不知晓公司财务操作"的供词形成根本性矛盾。

更精妙的是动机的"双重叠加"结构:表面矛盾源于商业利益分配,实则涉及情感纠葛。法证人员在死者手机云端恢复的加密聊天记录显示,其与A嫌疑人存在异常资金往来,而转账备注中的特定代码经破译后,对应某私立医院的试管婴儿项目编号,这为犯罪动机增添了伦理维度。

作案手法的技术性还原

犯罪过程呈现明显的阶段性特征:第一阶段利用镇定剂制造可控情境,此时形成的额部挫裂伤具有试探性攻击特征;第二阶段间隔期的45分钟,加害人完成关键证据销毁,包括擦拭瓷瓶表面指纹、伪造财务文件等;第三阶段使用玻璃片制造致命伤,此手法具有强烈的象征意义——现场玻璃来自死者办公室的"年度优秀员工"奖杯。

值得关注的是作案工具的"嵌套设计":瓷瓶作为钝器击打后故意摔碎,利用碎片制造锐器伤,此举既混淆作案工具认定,又暗含"毁坏荣誉象征"的心理动机。刑侦专家通过3D现场重建技术,证实只有身高172-175cm的作案者才能形成特定角度的创口,此项数据与B嫌疑人的体态特征完全吻合。

反侦察手段的破解路径

本案的精妙之处在于嫌疑人制造的"双向干扰":通过破坏监控制造时间盲区,同时利用财务漏洞转移侦查视线。但刑事技术人员通过三个维度实现突破:利用质谱仪检测镇定剂批次,锁定医院特定流出渠道;通过陶瓷釉料的热膨胀系数分析,确定凶器原始形态;借助数字取证技术还原被删除的通讯记录,构建完整证据链。

拼凑杀意"案件的侦破,彰显了现代刑侦技术的综合应用能力。本案启示在于:犯罪心理的具象化呈现往往依附于物质交换定律,每一个异常数据点都是逻辑拼图的关键碎片。真相的还原不仅需要技术支撑,更需建立多维度证据的拓扑关联,这正是当代犯罪学研究的核心方法论。(全文约1480字)