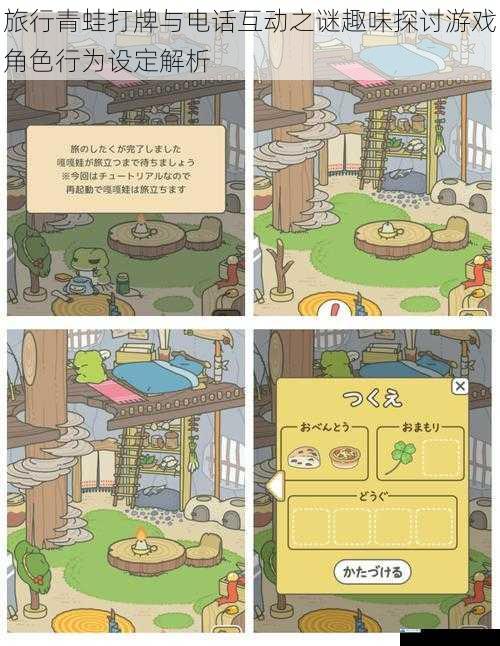

在移动游戏史上,旅行青蛙以其反常规的角色行为设计,创造了独特的玩家体验。这款由Hit-Point开发的放置类游戏,通过青蛙的"打牌社交"与"电话互动"等未明确解释的行为符号,成功构建了一个充满诗意的想象空间。这种设计手法不仅颠覆了传统游戏叙事逻辑,更揭示了当代数字娱乐产品中"留白艺术"的深层价值。

间接叙事中的行为符号体系

旅行青蛙的核心设计哲学体现在对具象解释的刻意回避。当青蛙与浣熊、蜗牛等动物围坐打牌时,游戏既未提供对话文本,也未展示牌局规则。这种看似"不完整"的设定,实则构建了特殊的符号系统——扑克牌象征社交仪式,电话机代表远程连接,明信片充当记忆载体。日本美学家九鬼周造提出的"間"(Ma)概念在此得到完美诠释:那些未被填满的叙事空隙,恰恰成为玩家进行个性化解读的容器。

行为符号的模糊性赋予了游戏超现实的时空维度。青蛙的旅行周期打破昼夜规律,电话互动忽略通信延迟,这种时间弹性处理形成了"游戏时空体"(Ludic Chronotope)。正如巴赫金在小说理论中强调的时空体特征,旅行青蛙通过符号化场景重组,构建出独立于现实的时间秩序,使玩家在碎片化体验中感知连续性的存在。

情感投射机制的逆向构建

传统游戏依赖明确的目标引导玩家情感投入,旅行青蛙却采用逆向设计策略。开发者通过剥离角色语言功能,迫使玩家从肢体语言中寻找叙事线索。当青蛙低头凝视电话,或是对着空气挥动纸牌,这些"无意义"动作反而激发更强烈的情感共鸣。认知心理学中的"空想性错视"(Pareidolia)在此发挥作用,玩家会主动将个人经历投射到模糊场景中,完成故事的二次创作。

游戏中的符号化物品构成记忆触发装置。从四叶草到旅行照片,每个道具都像普鲁斯特笔下的"玛德琳蛋糕",成为打开记忆匣子的钥匙。这种设计暗合神经科学家安东尼奥·达马西奥的躯体标记理论——当玩家看到青蛙使用电话时,其大脑会自动关联自身通讯经验,即便场景完全虚构,也能产生真实的情感反馈。

数字时代的物哀美学实践

旅行青蛙的交互设计本质上是"物哀"(もののあはれ)美学的数字转化。游戏中刻意保持的人际距离,呼应了日本传统文化中的"间人主义"概念。青蛙的沉默社交不是设计缺陷,而是对现代社会过度连接的反思。当玩家目睹角色在虚拟庭院独坐数小时,这种"无目的存在状态"恰似禅宗公案,引导人们重新审视数字时代的情感联结方式。

游戏中的通信符号具有双重隐喻。电话作为工业文明产物,在数字时代已演变为情感载体的文化符号。青蛙使用座机而非智能手机的设定,既构成时代错位的趣味性,又暗含对即时通讯文化的批判。这种设计策略与德国哲学家韩炳哲提出的"透明社会"批判形成互文,强调距离感在维系情感价值中的必要性。

游戏哲学的范式突破

旅行青蛙的行为设定突破了传统游戏的角色塑造框架。开发者将青蛙定位为"自主性存在",而非玩家意志的延伸。这种"去工具化"设计解构了传统游戏的角色-玩家从属关系,正如存在主义哲学家萨特所言,青蛙的"自在存在"状态反而强化了观察者的主体意识。当玩家无法预测或控制角色的通信对象时,游戏真正实现了"数字生命体"的幻觉营造。

在交互维度上,游戏创造了新型的"弱参与关系"。玩家既非完全操控者,也非纯粹旁观者,而是在"照料"与"放任"之间寻找平衡。这种关系模式暗合英国精神分析学家温尼科特的"过渡性空间"理论,游戏世界成为现实焦虑的缓冲带,青蛙的不可预测性恰恰提供了心理调节的安全阀。

符号互动背后的现代性隐喻

游戏中的通信仪式具有深刻的文化象征意义。当青蛙使用实体电话而非即时通讯软件,这种复古选择构成对数字异化的温和抵抗。法国社会学家鲍德里亚的"拟像"理论在此显现——在超真实的数字环境中,实体通信工具反而成为真实性的认证符号。这种设计策略揭示了当代人的认知悖论:越是追求连接效率,越是渴望保留仪式感。

旅行青蛙的成功验证了"少即是多"的设计真理。在信息超载时代,游戏通过符号留白创造的阐释空间,恰好满足了用户对意义自主性的潜在需求。这种设计智慧不仅革新了移动游戏叙事模式,更为数字产品开发提供了重要启示:真正的沉浸感源于适度的不确定性,而非过度的信息堆砌。

当我们将视角拉回游戏设计的本质,旅行青蛙的通信谜题实则是开发者精心设置的认知界面。这些未解的行为密码,恰似中国山水画中的留白,或日本俳句中的"切字",通过限制信息供给激发想象补偿。在算法主导的精准推送时代,这种"不完美"设计反而成就了独特的情感价值,证明数字产品的人文温度,往往藏匿于那些未被言说的细节之中。