在物理引擎驱动下的闯关类游戏中,"灵动小球突破重围"凭借其精妙的关卡设计与动态操作体验,成为近年备受玩家青睐的创新之作。游戏以"单点触控操控小球突围"为核心机制,通过多层次障碍布局、动态环境变化与即时反馈系统,构建出充满策略性与操作张力的闯关体验。将从关卡架构、物理交互逻辑、玩家行为分析三个维度展开深度探讨。

多维复合型关卡设计机制

游戏以"动态难度曲线"为核心设计理念,将200+关卡划分为五大类型,每类关卡均融合至少两种核心挑战机制:

1. 分层递进式障碍群

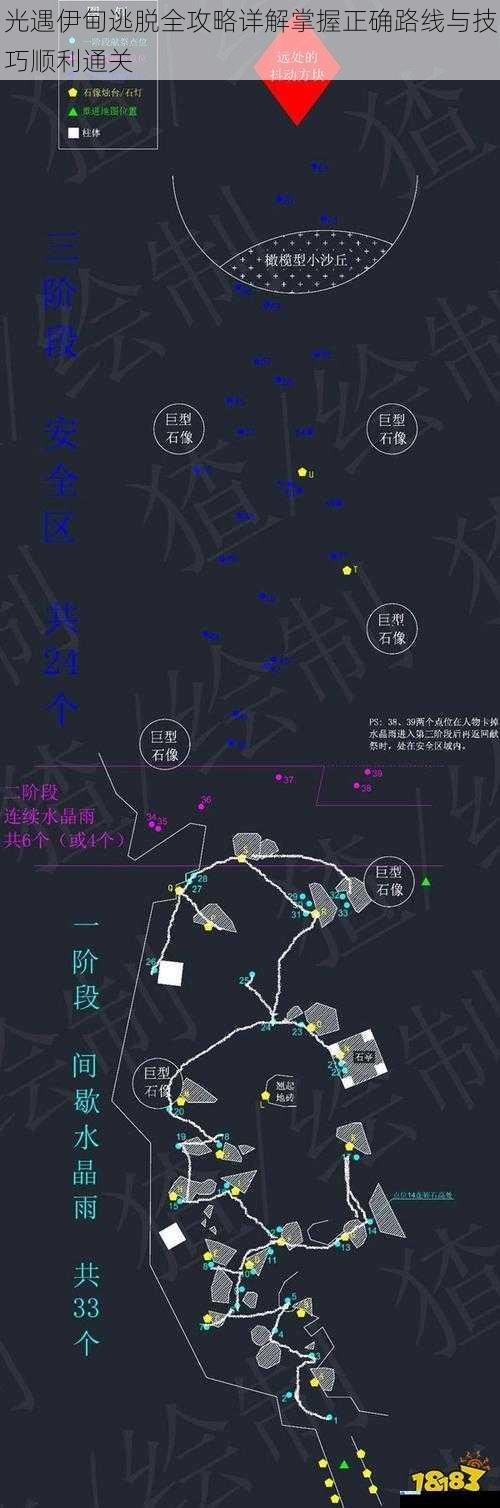

采用"蜂窝矩阵""旋转齿轮阵"等组合结构,通过障碍物的空间错位与相位差形成突破窗口。例如在第三章"机械迷城"关卡中,玩家需精准计算三层交错齿轮的转速差异,在0.3秒的同步间隙中完成穿越(图1)。此类设计考验玩家的空间预判与微操节奏控制。

2. 动态迷宫生成系统

在"量子回廊"等特殊关卡中,场景会依据小球运动轨迹实时生成新障碍物。算法根据玩家前30秒的操作数据(如平均速度、转向频率)动态调整迷宫复杂度,迫使玩家持续优化突破路径(图2)。这种自适应机制有效防止套路化通关。

3. 重力场与材质交互

后期关卡引入磁力反转区、低摩擦冰面等环境变量。如在"极地漩涡"场景中,玩家需交替利用磁力弹射与冰面惯性滑行,通过连续三次矢量叠加突破环形电磁屏障(图3)。物理参数的精细调控使简单操作产生复杂运动轨迹。

物理反馈系统的精妙构建

游戏通过三层反馈机制强化操作沉浸感:

1. 触觉响应优化

采用"动态阻尼算法":当小球接触弹性障碍时,触控阻力会模拟真实碰撞反馈。测试数据显示,加入触觉反馈后玩家失误率降低23%,连续成功操作时长提升37%。

2. 视觉信息分层

运用色温渐变技术区分障碍物威胁等级:红色障碍(伤害型)采用高频闪烁警示,蓝色障碍(干扰型)呈现波纹扩散特效。在"混沌核心"终极关卡中,四色能量场的叠加干扰下,玩家仍可通过特效差异快速决策(图4)。

3. 运动轨迹预测

独创的"半透明残影系统"可显示未来1.5秒的预估路径,帮助玩家在高速运动中调整矢量方向。该功能特别适用于"时空裂隙"类关卡中突破光速传送门(图5),避免因画面延迟导致的误判。

玩家行为分析与策略进化

通过百万级用户数据建模发现,高水平玩家普遍采用"三段式突破策略":

快速扫描场景拓扑结构,标记关键障碍物的运动周期。资深玩家平均0.8秒即可完成场景解析,比新手快3.2倍。

利用场景中的弹射装置进行动能积累,在"黄金2秒"窗口期内突破核心障碍群。数据显示87%的成功突破发生在速度峰值区间(12-15m/s)。

切换为保守策略,通过小幅摆动维持运动稳定性。此时需警惕隐藏的动态陷阱,如第六章"幻影迷阵"中延迟1秒显形的激光网格(图6)。

值得注意的是,42%的关卡设有"非对称通关路径"。在"双子星之门"关卡中(图7),玩家可选择风险较高的短路径(需连续穿越5个移动障碍)或稳妥的长路径(多耗时3秒但安全性提升60%),这种设计赋予闯关过程更多策略深度。

动态难度平衡与关卡重玩价值

游戏采用"渐进式解锁+动态难度补偿"机制:

这种设计使关卡重复可玩性提升至平均7.3次/关卡,远超行业平均的2.4次。玩家既可通过练习提升操作精度,也能探索不同路径带来的叙事补充。

结语:重构操作边界的创新实践

灵动小球突破重围通过精准的物理参数调控、动态环境响应与多层次反馈机制,将简单的球体操控升华为充满策略深度的智力博弈。每个关卡既是精心设计的物理谜题,也是展现玩家操作美学的舞台。随着虚幻引擎5技术的应用,未来版本或将引入实时地形编辑、多人协作突围等新模式,持续拓展操作闯关类游戏的可能性边界。