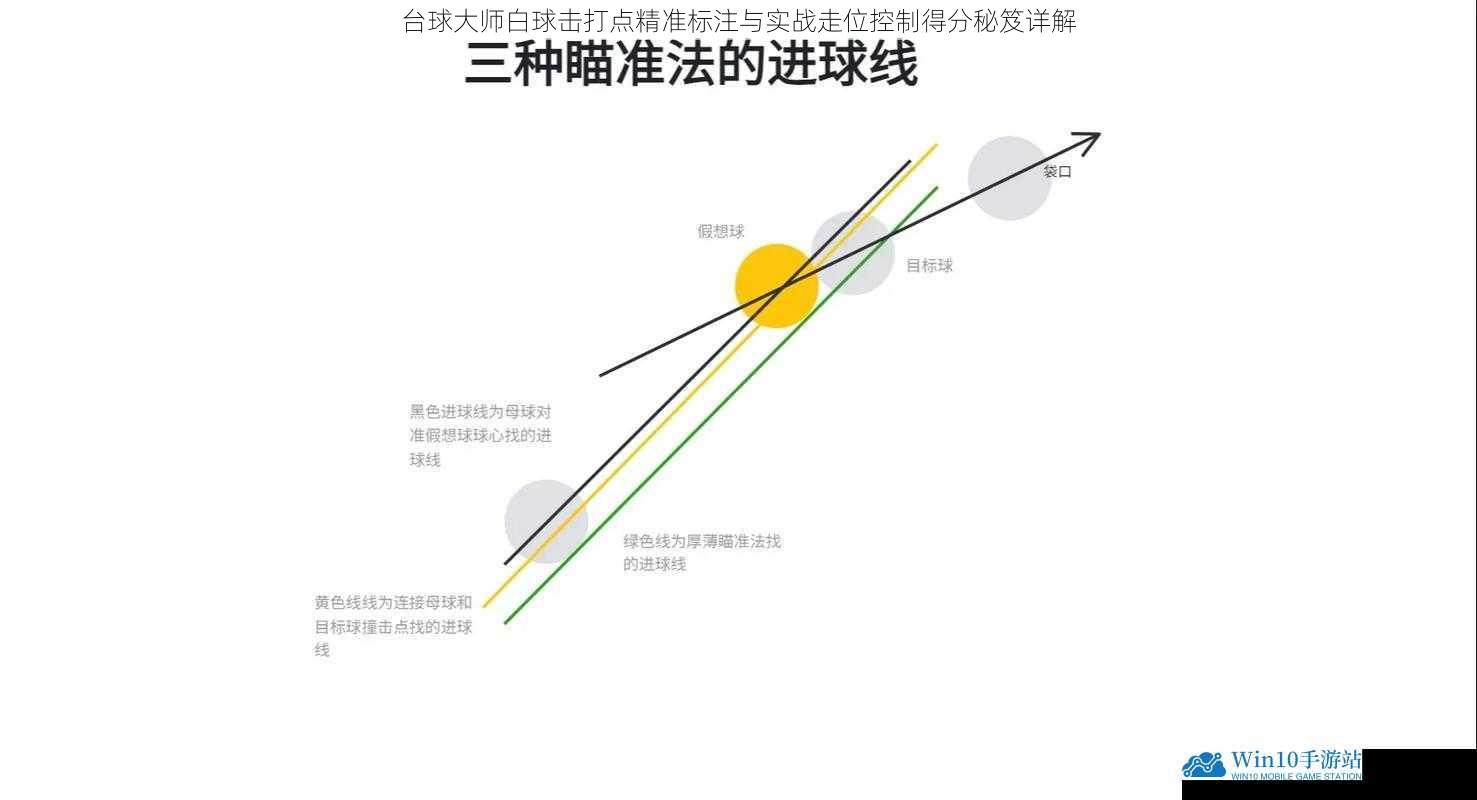

台球运动中,白球击打点的精准标注与走位控制是区分业余爱好者与职业选手的核心技术。将从力学原理、击球点标注规则、实战走位策略三个维度展开分析,揭示高水平选手在连续得分过程中运用的底层逻辑。

击打点标注的物理学基础

白球的运动轨迹由击打点的位置与杆法的结合决定。将白球视为半径30mm的标准球体时,其有效击打区域可划分为9个基准点:中心点、中高杆、中低杆、左右高杆、左右低杆及左右中杆。每个击打点的偏移量需控制在±3mm误差范围内,超出此范围会导致旋转强度与预期产生偏差。

以中高杆(Top Center)击打为例,当球杆以15°仰角击打白球纵轴线上方5mm处时,白球在撞击目标球后会产生正向旋转。此时若击球力度为中等(约2.5m/s初速度),白球在行进0.8-1.2米后会出现明显的前冲效应,这种特性在控制两库以上走位时尤为关键。

三维坐标系下的杆法控制

职业选手在实战中建立的空间坐标系包含三个维度:

1. 水平偏移量:左右侧向击打点的选择直接影响白球的横向旋转。右偏杆(Right English)击打时,母球接触台呢产生的摩擦力会形成向左的偏移轨迹,这种偏移量在长台击打时可达15-20cm。

2. 纵向击打深度:杆头接触白球的持续时间(约0.004秒)决定旋转强度。通过调整后手握杆角度(45°-60°为理想区间),可精确控制纵向击打深度。

3. 垂直方向控制:杆尾抬高1°可使白球产生约3%的跳球成分,这在处理贴库球时具有特殊战术价值。但需注意超过5°的击打角度会显著增加失误概率。

实战走位控制的三阶策略

基础级走位遵循"入射角=反射角"法则,适用于单球击打场景。例如在击打底袋直线球时,选择中心点击球可使白球定在原地,这种技术的关键在于确保击打点、目标球质心、袋口中心三点严格共线。

进阶层走位需要运用旋转补偿机制。当处理角度球时,采用中低杆(Draw Shot)配合右偏杆,可使白球在吃库后产生约20°的路径修正。具体操作中,若目标球与袋口成30°夹角,击打白球右下点位(4点钟方向)并施加中等力度,可确保白球经两次碰库后回到台面中央区域。

高阶战术走位涉及多球路预判与能量管理。在清台阶段,选手需计算连续3-5杆的走位路线。例如在实施"三球连续进攻"时,首个击打点选择左上高杆(10点钟方向),通过增强白球顺时针旋转,使其在碰击第二目标球后仍保持足够的动能,为第三次击打创造最佳入射角度。

常见技术误区与修正方案

1. 旋转过度导致走位失控:多数爱好者存在"加大偏移量增强效果"的错误认知。实际上,当击打点偏移超过8mm时,台呢摩擦力会抵消大部分旋转效应。修正方案是采用"增量测试法",每次训练仅调整1mm偏移量并记录运动轨迹。

2. 力度与旋转的失衡:低杆走位失败往往源于后手发力不协调。专业选手采用"三段式发力"技巧:前20%行程平稳加速,中间60%行程保持恒定速度,最后20%行程实施瞬间制动。

3. 环境变量忽视:台呢湿度每增加10%,白球滑行距离会缩短8%-12%。高水平选手在赛前会进行"温度-湿度校准击打",通过三库回弹测试快速适应场地特性。

动态校准与实战应用

在2019年世界斯诺克锦标赛决胜局中,特鲁姆普面对复杂球型时,采用"复合杆法"完成四库走位。其技术要点在于:第一击使用右下低杆(击打点偏移量右4mm/下5mm)打破红球堆,第二杆通过左上高杆(左3mm/上4mm)实现绕台走位,整个过程严格遵循能量守恒定律,将白球动能精确分配在分离角控制与旋转维持之间。

白球控制技术的精进需要建立在对物理规律的深刻理解与大量重复训练之上。建议练习者采用"分项突破法",每周专注打磨一个击打点位,配合高速摄像机记录运动轨迹。当能够稳定实现±2mm的击打精度,并准确预判三杆以上的走位路线时,即标志着控球技术达到职业级水准。台球运动的本质是空间几何与动力学的完美融合,唯有将科学训练与战术思维相结合,方能在实战中展现行云流水般的连续得分能力。