东汉末年的权力重构是中国古代军事战略研究的经典样本。从黄巾之乱(184年)到三国鼎立(220年),各路诸侯在政治博弈、军事布局、人才争夺等维度展开全方位较量。这个时期的军事实践不仅塑造了后世兵学思想,更揭示了乱世争霸的核心规律:战略定力的构建比战术胜利更为关键,系统性资源整合能力决定最终成败。

战略支点的选择与经营

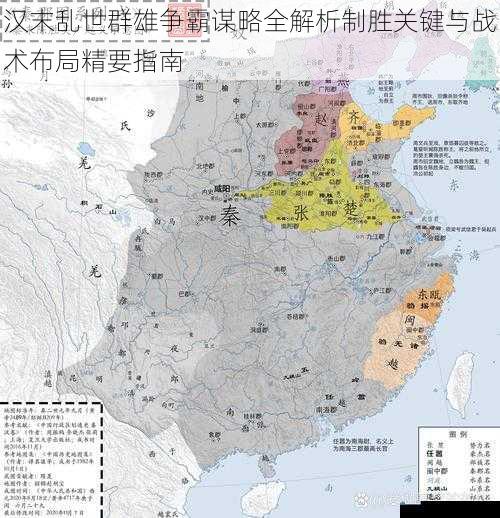

诸侯势力的兴衰与其战略支点的选择呈现强关联性。曹操早期选择兖州作为根据地,看似处于四战之地,实则暗含战略深意:兖州北接冀州、南连豫州,既可阻断袁绍南下通道,又能控制中原粮运命脉。这种选择突破了传统"据险而守"的思维定式,通过主动介入核心区域获取战略主动权。与之形成对比的是刘表坐拥荆州却困守江汉,其"保境自守"策略虽在短期内维持稳定,却丧失了参与中原角逐的资格。

孙氏集团对江东的经略更具典型性。孙策以传国玉玺为质向袁术借兵,实质是完成战略支点的置换——用虚名换取实际控制权。其"渡江转斗"的军事行动精准抓住刘繇、严白虎等地方势力松散联盟的弱点,通过快速机动分割歼灭,在两年内完成对江东六郡的实际控制。这种以空间换时间的策略,为后续赤壁之战奠定物质基础。

政治合法性的构建模式

在皇权失序的背景下,政治话语权的争夺成为集团存续的关键。曹操"奉天子以令不臣"并非简单挟持汉帝,而是构建了完整的权力运行体系:通过设置尚书台架空三公,利用屯田制掌控经济命脉,借征辟名士重构官僚网络。这种"汉室框架内的权力重构"既维持了形式合法性,又实现了实质控制,较之袁术称帝的激进策略更具政治韧性。

刘备集团的合法性构建另辟蹊径。其"汉室宗亲"身份的真实性历来存疑,但通过反复强化"兴复汉室"的政治口号,成功塑造道德制高点。特别是在联合东吴时,诸葛亮将"共尊汉室"作为合作基础,既规避了正统性争议,又为后续战略调整预留空间。这种意识形态包装能力,使其在丧失根据地时仍能维持集团向心力。

军事体系的差异化建设

各军阀的军事建制深刻反映其战略取向。公孙瓒的"白马义从"侧重骑兵突击,适合北方平原作战却受制于后勤压力;袁绍的"大戟士"重甲部队虽具防御优势,但机动性缺陷在官渡之战暴露无遗。真正具有划时代意义的是曹操的"青州兵"改造:将黄巾降卒与屯田兵结合,创建"战时为兵,闲时务农"的兵农合一体系,这种制度创新解决了长期困扰军阀的粮草供应问题。

东吴水军建设则体现了地理特征与军事技术的融合。其艨艟战舰配备拍竿、走舸,针对长江水文特点进行专门设计;在濡须口建立的连环坞堡体系,将水寨防御与机动出击结合,形成立体防御网络。这种基于地缘优势的军种专业化,使其在赤壁、夷陵等关键战役中抵消了北方的兵力优势。

联盟策略的动态平衡

军阀间的合纵连横绝非简单的利益交换,而是基于实力对比的精密计算。官渡之战前,曹操对袁绍的"战略欺骗"包含多个维度:通过拉拢张绣化解侧翼威胁,封赏孙策牵制刘表,离间袁谭、袁尚制造继承危机。这种多线程操作将联盟策略从双边关系提升到系统层面。

诸葛亮隆中对提出的"跨有荆益"战略,本质是构建地缘均势:以荆州为前出基地保持对曹魏压力,借益州天险维持战略纵深,联吴形成钳形攻势。但在执行层面,关羽北攻襄樊时未能协调东吴利益,导致战略链条断裂。这揭示联盟管理的核心矛盾:共同利益与个体诉求的平衡艺术。

人才战略的代际传承

各大集团兴衰与其人才梯队建设密切相关。曹操早期推行"唯才是举",但在建安十三年(208年)后转向士族妥协,通过九品中正制重构权力结构,这种转变虽巩固统治基础,却埋下门阀政治隐患。与之形成对比的是刘备集团,其"荆州—东州—益州"三代人才梯队建设,通过诸葛亮、法正、李严等人的权力制衡,维持了外来政权与本土势力的微妙平衡。

孙权的用人策略更具实用主义特征。周瑜、鲁肃代表淮泗集团,陆逊、顾雍象征江东士族,吕蒙、甘宁出身寒门,这种多元化的用人格局既避免派系独大,又能根据战略需要灵活调配。特别是在夷陵之战中启用陆逊,不仅打破资历限制,更完成军事领导权的代际交接。

纵观汉末争霸历程,真正决定胜负的并非单场战役的得失,而在于战略体系的构建能力。曹操胜在制度创新与资源整合,刘备强于政治包装与韧性维持,孙权精于地缘经营与联盟操控。这些历史经验对现代组织管理仍具启示:在复杂竞争环境中,系统性战略设计能力始终是破局关键。